1年ほど前から先輩方の手伝いをして見よう見まねで鰻漁を始めたのだったが、いよいよ漁業組合に加入し独り立ちして鰻漁を始めて半年になる。餌のザリガニを鰻筒に仕込み、牛久沼に仕掛け、ウナギが入るのを待つ。目の前で仕留める鹿猟と違って、鰻筒を取り上げて覗くまでは成功か失敗かわからない。鰻筒を覗くたびにドキドキ感を味わっている。

5月の拙著「生抜力®︎」の出版記念お披露目パーティーにも参加していただいた都内在住の女性ハンターSさんに、

「温暖化で川の水温上昇に伴いウナギが移動するので、今まで通りの漁場・漁法では獲れなくなってきている。」

「しかし、めげずに餌や場所選びも工夫して、がんばっていますよ」

「少しずつその成果が出てきて、昨日は3匹松サイズのウナギを捕りましたよ」

「ウナギの捌きに挑戦しませんか?」

とウナギ捌きワークショップのお誘いのメールをお送りすると、「ぜひ、伺いたいです!」と即答をいただいた。

「Aさん(4月のワークショップでゲストスピーカーとして参加いただいた国境なき医師団に派遣され、ちょうどアフガニスタンから帰国されたとのこと)と一緒に参加します」

「8月上旬、下旬であれば、二人とも予定つけられます。よろしくお願いいたします」

と、あっという間に先方からスケジューリングいただくことになった。おまけに、Aさんはご友人のMさん(彼女も医師)をお誘いいただき、なんと3名様のご参加となった。

Aさん(ドクター)とSさん(ハンター)はベテランキャンパーで、Mさん(ドクター)はキャンプ初心者らしいが、

「ウナギ捌きワークショップ後のウナギディナーはもちろん飲みたいですし、野営させてください」

とのことで、ウナギ捌きワークショップつきのキャンプの開催となったわけである。

三匹ウナギが獲れたところで、ちょっと調子に乗ってお誘いしたら、ノリノリのお返事をいただいてしまった。期待を裏切ってはいけない、というプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも、その後、なんと650グラムの大物をゲット!準備をすすめていった。

だが、しかし!!開催の1週間前ごろから、雨雲レーダーが怪しくなってきた。台風9号が関東直撃という予報が出た。雨天決行キャンプはありだが、予報は台風直撃である。うなぎ捌きキャンプイベントの中止を主催者としては下すしかなかった。

すると参加者Aさんより返信が届いた。

「え〜ん(T_T)でも、台風はどうにもなりませんからね。ご配慮ありがとうございます。ウナギはどうなりますか??」

イベントを楽しみにしてくださっていた事、参加できずに残念だ、というお声を聴いて、主催者としては嬉しさを感じるとともに、最後の一行に主催者として心が乱れた・・

「ウナギはどうなりますか??」 (疑問符が二つ!ダブルクエスチョンマークだ!!)

当然「食用」として捕獲したウナギです。まさか放流するわけもなく、そりゃ、誰かの胃袋の中ですよねぇ・・。彼女の質問の真意が掴めずに返信にとまどっていると、もう一人の参加者Sさんからメールが届く。

「雨の件ですが、Aさんとも話したのですが豪雨じゃなければ我々のタープで屋根を作ってうなぎ食べる会だけでもできないかと思い連絡しました。ちなみに雨の日のキャンプも複数経験済みです。もちろん日帰りでも大丈夫です。

ただ梶井さんの定めた安全基準等を破ってしまう場合は 残 念 な が ら 諦めます。よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。」

安全第一でイベント中止宣言をした主催者への煽りともいえるようなご提案・・・・

「豪雨じゃなければ我々のタープで屋根を作ってうなぎ食べる会だけでもできないかと思い連絡しました」ときて、

「ちなみに雨の日のキャンプも複数経験済みです。」ときて、最後には

「もちろん日帰りでも大丈夫です。」

・・・・・・・(これは、決行しか選択肢がないではないか!)追いつめられる主催者の俺・・・・

まあ、上記AさんとSさん二人はサバイバルキャンプ経験者だが、もう一人の参加者Mさんはキャンプ初体験と聞いている。いきなり、苦行のキャンプは・・・・・・。

悩みに悩んだ結果、開催日を台風が日本列島からできるだけ離れる日に変更し、1泊2日キャンプイベントをウナギ捌き日帰りイベントに変更しての開催を宣言したのだった。

そしてイベント開催告知に湧き上がる参加者の返信メールに、重い責任を感じつつ、台風の中のイベントへの準備に取り掛かった。当日、雨となることも考慮し、数種類の太さの薪を土嚢袋に入れ、濡れないように物置きに確保し、屋外の竈をブルーシートで覆った。

そして彼女たちを虜にした今回、提供するウナギは2匹。1匹はなんと650gの天然鰻。養殖鰻の場合、25度〜30度で水温管理するため、冬場でも餌を食べ、また、高タンパク・高脂質の人工飼料を与えるため、10ヶ月で出荷サイズ(松:250g)にすることが可能。ところが、天然の場合、水温が下がる冬場は全く餌を食べず、養殖鰻と違いゆっくりと成長、年平均70g〜80g程度で育つと言われている。ですので、今回獲った鰻は8年〜10年級。ダブルプラス(?)松サイズとなる。もう1匹はかわいらしい218g(竹サイズ)。2匹には膳ラボつくば茎崎BASEの水槽でイベントまでの数日間十分泳いでお待ちいただく。

台風の進路もそれて、当日は参加者の日頃の行いの良さか、ピーカン。よかった、よかった。

めでたくウナギの捌きイベント開催!イベントは実技・座学・ランチの3部構成です。

Ⅰ)実技:ウナギ捌き~串打ち~薪火による白焼き・蒲焼き~試食

ウナギを捌くのは職人ではないと厳しいのではとの印象を持たれる方も多いかも知れません。でも、それは目的によるでしょう。

成田の老舗鰻店の川豊さんでは1日、400匹以上の鰻を捌いているそうです。となれば、1匹20〜30秒で捌かなければなりません。しかし自分たちが食べるために捌く初体験イベントですから、いくら時間を掛けても何ら問題はないわけです。

もちろん、プロの技をヒントにして失敗しないための工夫を取り入れて、じっくりと捌きにかかります。

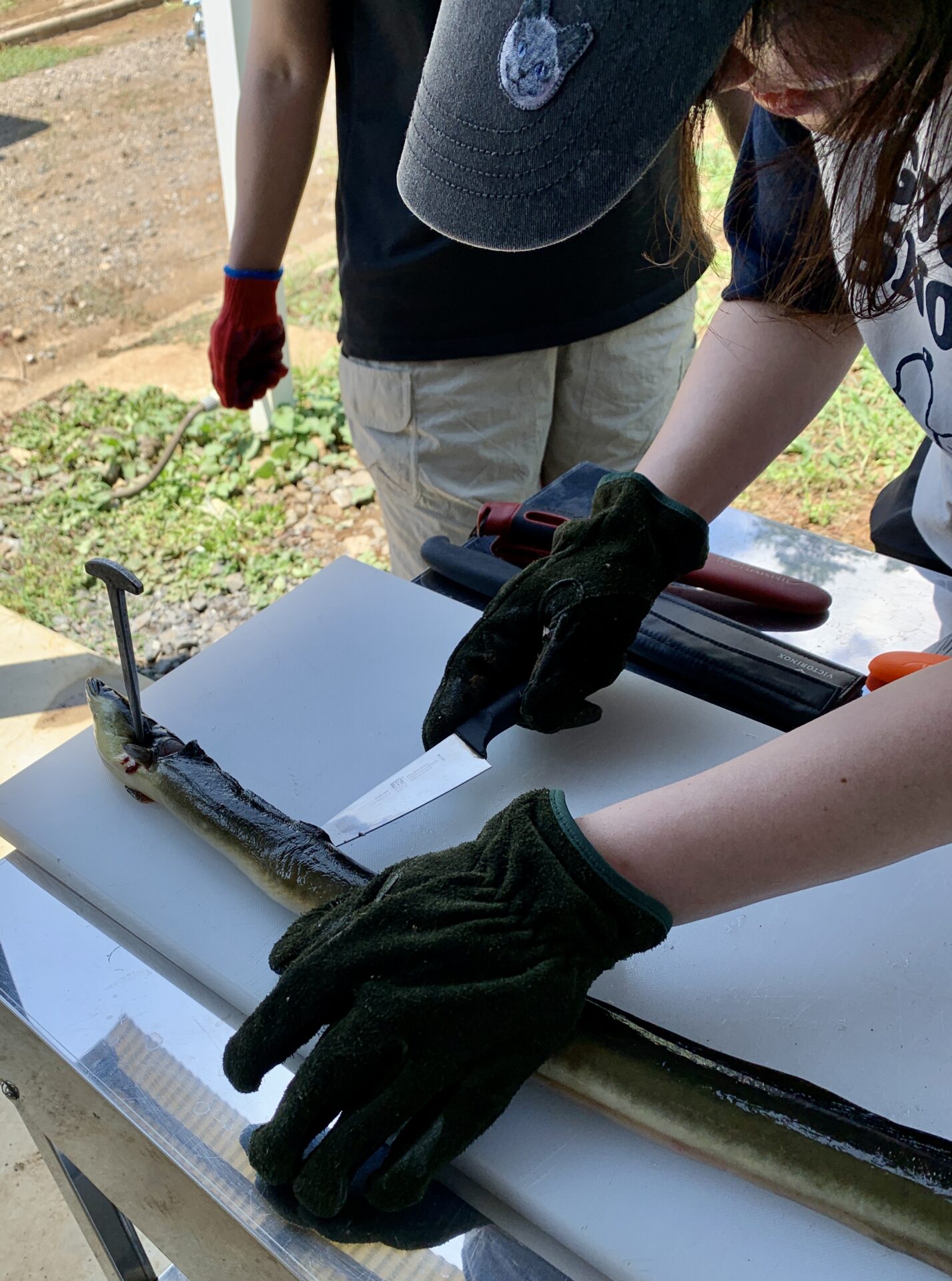

一般に、職人さんは氷じめを行うことで、まな板の上でウナギが暴れないようにしておりますが、素人では一瞬で開くことができないため、結局、暴れ出してしまい、うまく捌けません。そこで、冷凍庫に1時間入れ、完全に仮死状態にします。

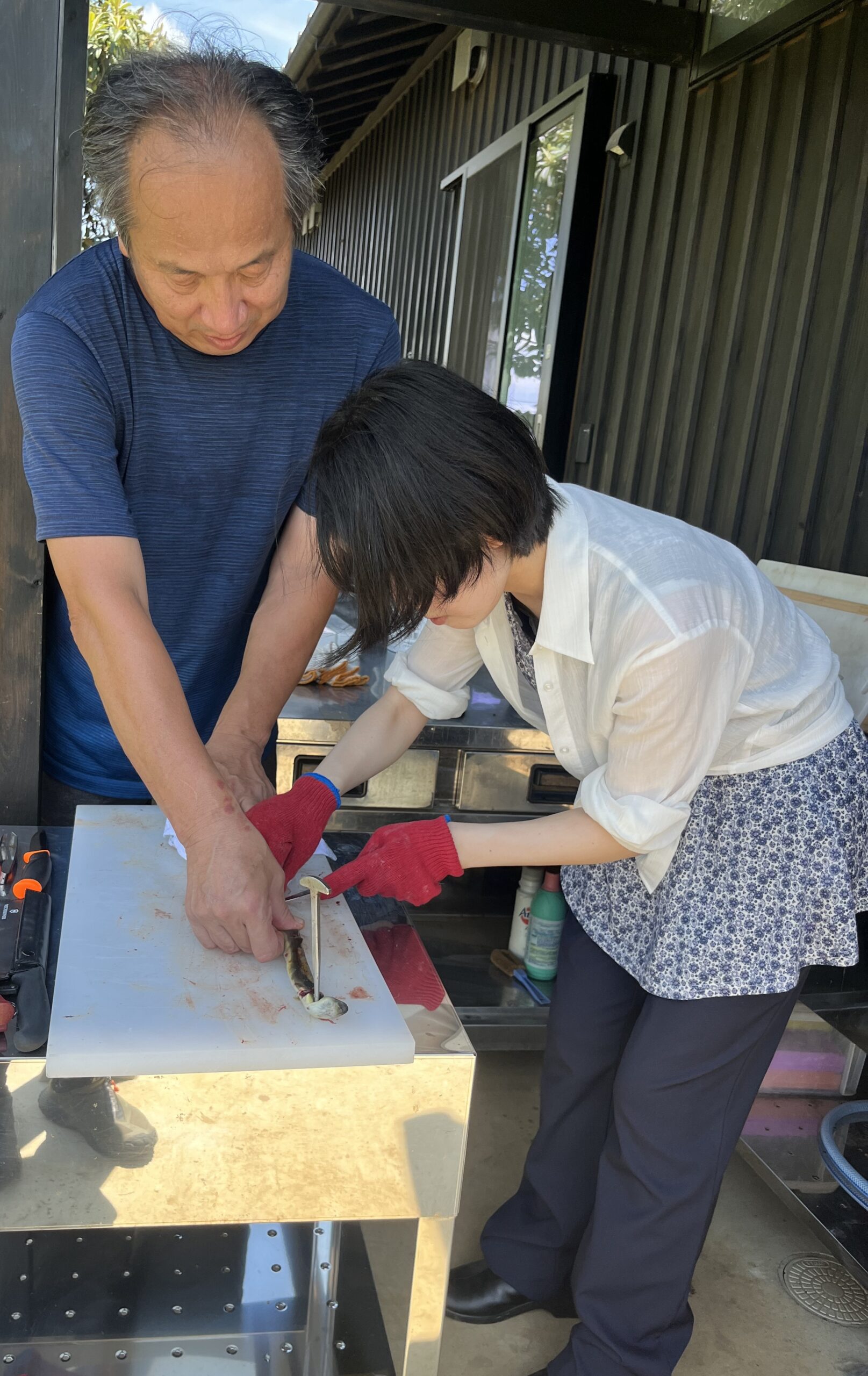

ウナギは驚いたことに仮死状態であっても、尻尾まで包丁が行き着く前に動き出すため、参加者がウナギを捌いている最中、私はウナギをタオルでまな板に保定しサポートします。ウナギ1匹に、人間2人がかりでの作業です。

ウナギのエラ付近に目打ちをし、胸鰭の後ろに切れ込みを入れ、地球の赤道線上に鰭があるように赤道線を輪切りにする感覚で右から左に向かって捌いていきます。

その時、職人のように一気に捌こうとすると赤道から外れてしまうのでゆっくり、ゆっくりと捌いていけば問題なし。

捌く際の注意点として、肛門付近まで背骨が三角形でそれを過ぎると平らになります。包丁を寝かし過ぎると頂点に沿って裂いてしまい骨に肉が残ってしまいます。逆に、肛門以降も同じように深い角度で裂いてしまうと今後は骨の下に刃が入ってしまいますので、まず、肛門の位置を確認してもらい、肛門までは45〜60度、それ以降は20度〜30度で斬り込むのではなく、細かく左右に“ゆらゆら”させながら進むのが良いでしょう。

そして次は骨ぎりですが、やはり肛門前後で骨の形が変わるため、包丁の角度は微妙に変える必要があります。皆さん、骨に身が残らないように、骨と身の境目に集中!

鰭は口に残る場合があるので取る方とそのままの場合がありますが、骨抜きを使い、とってもらいました。

焼きは炭を使わず、薪を使います。

燻された香りが鰻にまとわりついて、炭を使った時とは違う風味を醸し出します。

焚き火では串の長さの関係でバーベキュー串を使うのですが、竹串を使った串打ちに挑戦して貰いました。

皆さん、串が先に進まず苦戦!これにはコツがあり、竹串が通る肉の両脇を親指と人差し指で押さえればバッチリですと伝えると、皆さん、要領をすぐに覚え、手際よく刺していくことができました。

焚き火で鰻を焼き、いよいよ、待ちに待った試食タイム到来!

白焼きから食べ始めてもらいました。白焼きと言えばわさびとセットですが、今回は自家製の大葉・摘んだ山椒の葉・大根おろし・山椒の実で食べていただきましたが、皆さん一致した見解だったのが「白焼と大根おろし」でした。

折角、ウナギを捌いたので、裏メニューとして、希少部位として「ウナギの頭」を食べるか否かの選択を打診すると、みなさん、希少部位は召し上がったことがないとのこと。

「頭は食べるところがあるのですか?」との質問をいただく。

勿論ですよと伝え、食べてもらったところ、その量と味にご満足の様子でした。

Ⅱ)座学:薬膳セミナー

- ・セルフチェック

ウナギが仮死状態になるまでの小一時間を使って、「鰻と薬膳」についての講義に入るための前段階として、

体質セル フチェックを行いました。ご自身の体質が3タイプのうちどれに当てはまるのかの確認です。

- ・「冷え・虚弱タイプ」

- ・「熱・湿タイプ」

- ・「気滞(ストレス)タイプ」

「正式な薬膳」は食べる人の体調に合わせて食材を変えなければなりません。飲食店でメニューに薬膳カレーがあるとそれをオーダーしても、「なんちゃって薬膳」でしかないのです。白焼きや蒲焼きを食べる前に、「自身の症」を見極めることでタイプ別に以下の食べ方があることを知ってもらいたかったからです。

【タイプ別 鰻の食べ方 お勧め】

- 冷え・虚弱タイプ → 蒲焼き(温める・補う)+生姜・山椒

- 熱・湿タイプ → 白焼き(あっさり)+わさび・酢・大根おろし

- 気滞(ストレス)タイプ → 白焼きまたは蒲焼きどちらでもOK、ただし山椒や紫蘇で気の巡りを助ける

今回の参加者は「熱・湿タイプ」と「気滞(ストレス)タイプ」に分かれました。

特にタイプにより好みが変わることなく、生抜(キバツ)女子には素材を堪能することが最優先となりました。「タイプより味」とのこと、みなさんグルメです。

また、白焼といえばワサビとセットだったそうですが、今回、大根おろしと白焼の組み合わせが大人気で感動的とのこと。大盛り上がりでした。

・本題「鰻と薬膳」

【ウナギの薬膳効能】

- 四気五味※1:甘、温

※1四気は寒熱温涼の温度感、五味は味と働き - 帰経※2:肝、脾、腎※3

※2食べ物が、特にどの経絡(エネルギーの通り道)や臓腑に働きかけやすいかを示す地図のような概念

※3西洋医学の「肝臓」「脾臓」「腎臓」と同じ漢字ですが、東洋医学では以下の機能的役割の総称

「肝」は全身の気と血の流れをスムーズにし、感情や目・筋の働きをコントロール

「脾」は食べ物から気(エネルギー)と血を作り、全身に運ぶ

「腎」は生命エネルギーの貯蔵庫で、成長・発育・老化や水分代謝を管理

効能:補虚除風※4、強壮筋骨※5、活血通絡※6、補肺益胃※7

※4体力やエネルギーが不足している状態(虚証)を補い、体内や体表に入り込んだ「風」(めまい、ふらつき、

しびれ、関節痛など)を取り除く。

※5筋肉や骨を丈夫にする作用で、足腰の弱りや、加齢による筋力低下、骨のもろさを防いでくれる。

※6血流を良くして、体の隅々まで栄養と酸素を届け、滞りを解消する。

※7肺の働きを助けて呼吸機能を高め、胃腸の働きを改善して栄養吸収を良くする。

「肝(かん)」、「腎」の働きを高め、気血を補う働きのある「うなぎ」は、貧血傾向で、身体が疲れやすい方の体力回復や滋養強壮におすすめです。湿気の多い時期や季節の変わり目のだるさやむくみ、食欲不振や下痢、関節痛の症状にも良いとされています。

うなぎは意外にもビタミン類が豊富で、特に目の働きに良いとされるビタミンAがたっぷり入っています。

ビタミンAは皮膚や粘膜を丈夫にし、免疫力を高め抵抗力をつけてくれる働きがあります。

昔の人が何故、「ウナギ・スッポン・自然薯」が滋養強壮の作用があることを見つけたのも、恐らく、捌いたり、採取した時、気づいたのではとのお話。

ウナギは首をはねても身が動いたり、スッポンは頭をはねても噛みつくので顎を外す必要があったり、その状態を観察して生命力を感じたのではと考えます。

さばく前に冷凍庫の中で仮死状態に陥ったはずのウナギが、身に包丁を入れられて覚醒して動き出したウナギを見て、3名の参加者も実感していた様子でした。

日本の保険診療制度(公的医療保険)では、原則として診療報酬は「傷病名(病名)」やそれに準ずる診断名を基に算定されます。

そのため、医療機関はレセプト(診療報酬明細書)に診断名を記載しないと保険請求ができないことが多く、結果として「病名がついてから治療」という形になるケースが多いのが実態です。

一方で、健康と病気の間には「未病」と呼ばれる、まだ病気とは言えないけれど健康でもない状態があります。

具体的には、

・明確な病名がつかない

・検査で異常がないのに、なんとなく体調がすぐれない

・疲れが抜けない、冷えやすい、眠りが浅い、便秘や下痢を繰り返す(IBSを除く)

このように「未病」(体のバランスが崩れかけた状態)から健康な状態に戻す手段のひとつに「薬膳料理」があります。

今回の参加者である現役の医師も、薬膳に関しては大変興味をお持ちいただけた様子でした。

今回のメイン食材である鰻の薬膳的プロフィール(性味・帰経・作用)をお伝えしましたが、今後薬膳の概念を日常生活に取り入れていただければ幸いです。

Ⅲ)ランチ:白焼き・蒲焼き・汁物・その他鰻料理数品

薪火を囲んでの白焼きと蒲焼きの試食後は、膳ラボつくば茎崎BASEからLABOへ場所を移し、キッチンで調理した鰻の尽くしメニューのランチを堪能していただきました。

膳ラボつくば生抜塾ウナギ捌きワークショップ鰻尽くしメニューは以下のようになります。

- ・鰻のつみれ汁・鰻の焼きおにぎりの大葉巻き(白焼き・蒲焼き試食時に)

- ・うなぎ肝生姜煮(こちらは京都鞍馬よりお取り寄せで)

- ・骨せんべい

- ・鰻ざく

- ・鰻とゴーヤの白和え

- ・鰻の棒鮨

- ・鰻と落花生の炊き込みご飯

- ・ナスとオクラの味噌汁

- ・水菓子(シャインマスカット・デラウェア)

- ・ノンアルコールビール

- ・水出し緑茶

参加された方からは以下のメールを頂き、私たちも大変充実感の残るイベントでした。

昨日はとても楽しい会をありがとうございました。

ウナギ捌きウナギ薬膳講座、そして数々の美味しい料理達・・・思い出しても幸せな気分になります。

帰りの車の中であんな価格で大赤字じゃないの!とみんなで言い合うくらい至高のウナギ料理の数々を堪能できました。というかいままでウナギの美味しいお店は行きましたが梶井さんのところで食べた薪で焼いたウナギと奥様のウナギ料理が人生で一番おいしかったです!特にゴーヤの白和えは家で再現してみようと思いました。