1泊2日の「生抜塾」(室内&野外プログラム)に小学生と中学生の兄弟が参加!

「生抜塾」屋内&屋外プログラムで学ぶこと

- ・未体験の野外活動をこなすことで自己肯定力を身につける。

- ・健康は体の基本です。健康に過ごすために「薬膳」の概念を伝え、真の薬膳カレーを作る。

- ・答えのない問いに取り組む力(クリティカルシンキング)を育てるために、野生動物と人間の共存について考える。

- ・前回作成したマンダラチャートより、もう一段階進めて、自分に相応しい目標設定について考える。

- ・針葉樹と広葉樹の薪割りをし、植林により崩れた森の両者のバランスについて考る。

- ・農家の方の話を伺いつつ、収穫体験をする。

- ・蕎麦打ち体験に挑戦

プログラム概要

・屋外プログラム

- 野草摘み

- 野草茶づくり

- 収穫体験

- 草刈り・薪割り

- テント設営&撤去作業

- 薬膳カレー作り

- 鹿肉バーガー作り

- 鴨南蛮蕎麦作り

- 野営

・屋内プログラム

- 蕎麦打ち

- 薬膳セミナー

- 針葉樹と広葉樹から自然について考える

- マンダラチャート作成

- クリティカルシンキング

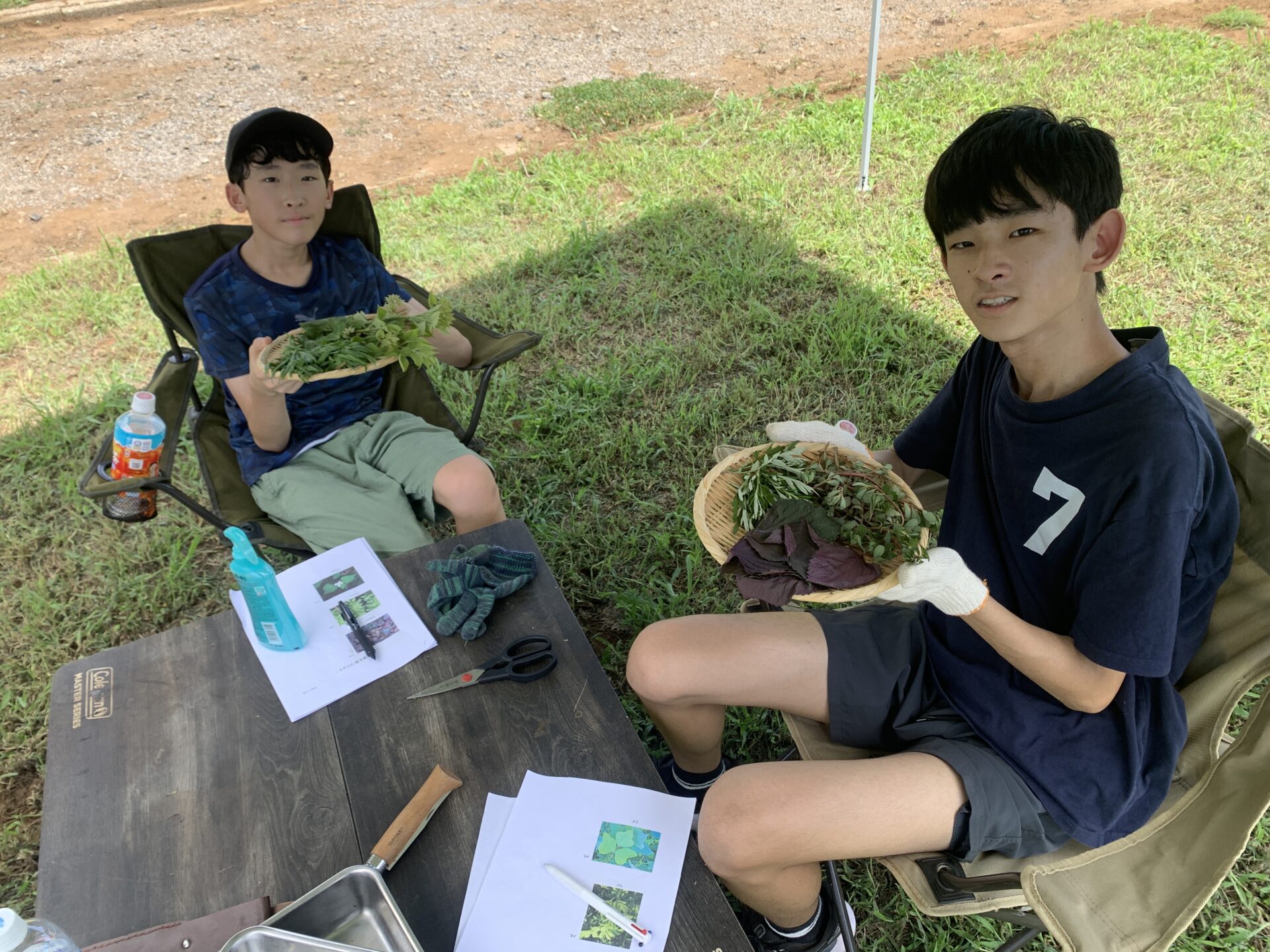

野草摘み・野草茶づくり

1. 膳ラボつくば茎崎BASE自生野草採集

(赤紫蘇、青紫蘇、ドクダミ、クズ、ヨモギ、ウド、オオアレチノギク、スベリヒユ)

このプログラムの最終目的は五感(見る・触る・嗅ぐ・味わう・聞く)を磨き上げることです。

人間は、様々な高度な技術を生み出す過程で、五感(=野性)を忘れてしまったのではないでしょうか。

自然の中に身を落とす中で、眠っていた五感(=野性)を総動員し、問題の本質に迫る癖(=生抜力)を身につけるところから始めました。

写真を見ながら、最終的には各植物の特徴的な性質を掴んでいきます。

- ・ 茎の形:丸いか、四角いか(紫蘇科は四角)

- ・ 葉の裏側:毛があるか、色が違うか(ヨモギは白い)

- ・ 匂い:一度嗅ぐと忘れられない香り(ドクダミ、紫蘇、ヨモギなど)

- ・ 生え方:地面を這う(スベリヒユ)、地下茎で広がる(ドクダミ、ヨモギ)

- ・ 場所:日当たり or 日陰、湿った場所 or 乾いた場所

昼食は自分たちで摘んだ野草の天ぷらとお浸しです。

実際に食すことで味覚を記憶と結びつけます。

2. 野草茶づくり

野草茶としてドクダミとクズの葉を紐で巻き、吊るします。

残念ながら乾燥までには時間がかかるため、試飲はできませんでした。

夏野菜の収穫体験

酷暑のため野菜の生育が悪くなり、7月下旬の時期の収穫は限定されてしまうのですが、

農家さんにお願いして生抜塾塾生のために収穫を残しておいていただき、ナス・オクラ・枝豆の収穫を体験、夕食の食材にしました。

農家さんから直接ハサミの入れ方を指導してもらい、塾生兄くんはこの収穫イベントが一番楽しかったとのこと。

収穫作業のおまけとしてデザートとしてスイカをいただきましたので、井戸水で冷やしておいしくいただきました。

テントの設置と野営

前回の雪の中でのテント設営が初挑戦でしたから、今回は復習となります。

初回同様、草刈機を使い設置場所の草を刈った後、二人とも手際よく、テント設営を行うことができました。

寒さと闘いながら睡眠を勝ち取った前回とは真逆で、

今回戦うのは暑さ。

とは言え、風が通るキャンプ場の夏の夜は、しのぎやすいはず。

今回の野営のハードルは低いだろう、と思いきや、

寝床に入るや否や、ムカデがお出迎え・・・・、

初めて見るムカデにすっかり興奮してしまった塾生弟くんは、眠れなかったとのこと・・

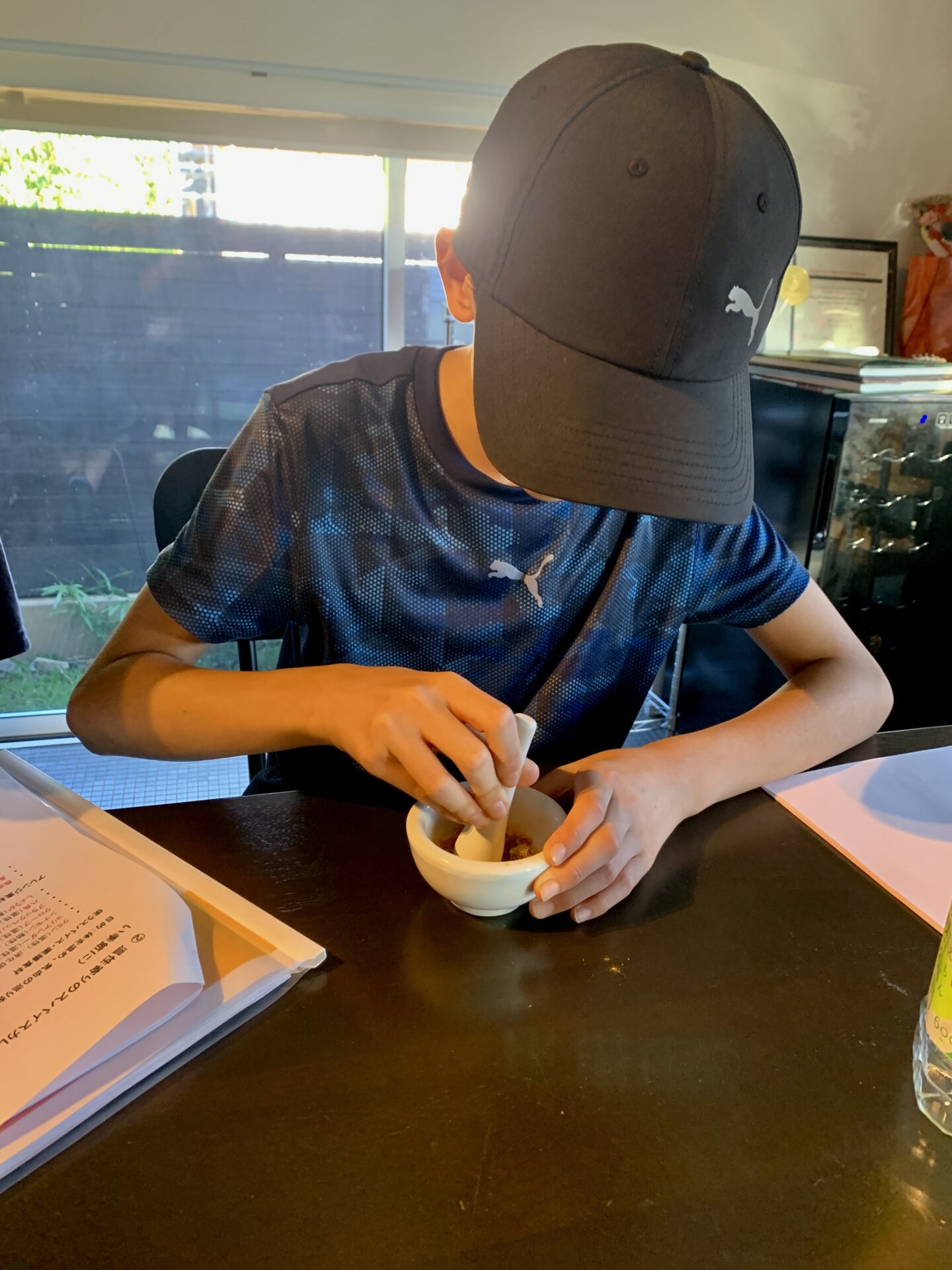

薬膳セミナー / 薬膳カレー調理

本来薬膳料理とは食べる人の体調に合わせて作る料理なのですが、

巷では、薬膳カレー・薬膳スープ・薬膳粥等、予め決まった料理を提供されています。

この場合は本来の薬膳料理とは言えないわけなのですが、薬膳と名前がつくと、「体によさそう」という感覚が生まれてくるからでしょう。

そういったなんちゃって薬膳は人気があるようですね。

誰が食べても同じ具材では「個別性」がありません。

家族の「証」(※体の状態やバランスの崩れ方をまとめたパターン分類のこと。熱証・寒証・気虚証・血虚証・気滞証等がある)がバラバラだとした場合、一人一人の「証」に合わせて料理を提供するとなると負担が大きすぎます。

ですが、薬膳の知識があれば、同一メニューであっても、調理法や一部素材を変えることで「証」を変えることが可能です。

今回、お母さんが寒証(冷えやすい人)、お父さんが熱証(暑がりな人)の場合を想定し、ベースの食材は変えずに、スパイスや副菜を変えることで熱証向き及び寒証向きの薬膳カレーを作りました。

二人とも、薬剤師の気分として乳鉢と乳棒を使ってスパイスを粉末状に。

参考までに、それぞれのスパイスと追加食材について触れておきます。

寒証タイプのスパイス

・クミン(温性):消化促進、体を温める

・コリアンダー(温性):胃腸に優しく温める

・シナモン(熱性):血行促進、冷えを取る

・クローブ(温性):強力な温性、特に胃腸の冷えに◎

・ブラックペッパー(熱性):発汗・消化促進

・八角(温性):体を芯から温める

・しょうが(熱性):生よりも乾燥させた乾姜がより温性

アレンジ素材

・鹿肉(温性で気血を補う)

・長ねぎ(温性)

・ごま油で炒めるとより温性に

熱証タイプのスパイス

・ターメリック(平性):血の巡りを良くするが、温めすぎない

・コリアンダー(温性だが穏やかなので共通で使用可能)

・フェンネル(やや寒性):胃腸を整える

・カルダモン(平性〜やや涼):胃腸を整えながら暑気払い

・クミンは控えめに(温性が強いため)

・シソ(紫蘇)の芳香性ハーブも有効

アレンジ素材

・トマト(寒性):熱を冷ます

・なす(寒性)

・猪肉(平性):潤いを補う

・オリーブオイルなどの軽い油

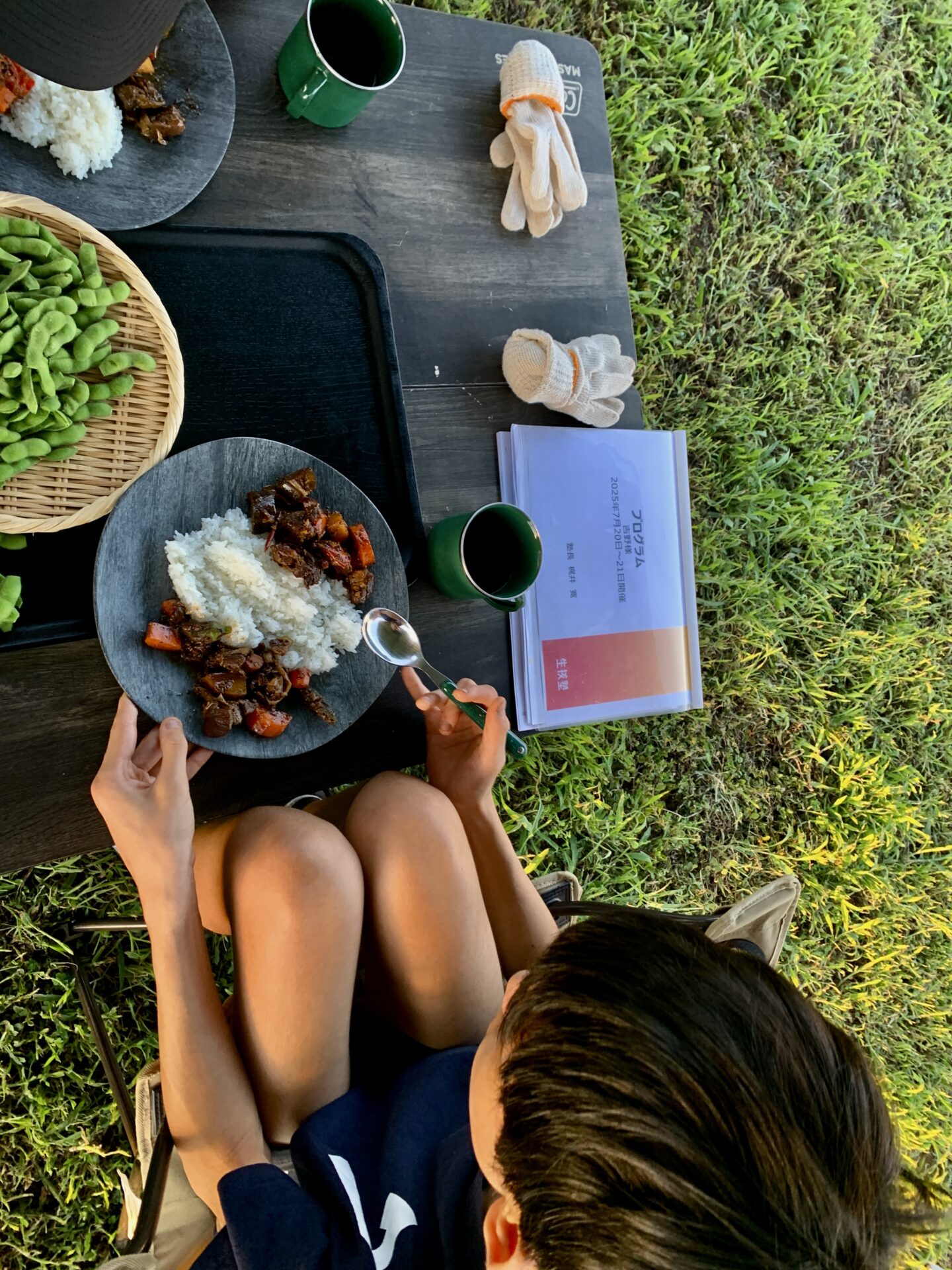

それぞれが1人前ずつ寒証タイプ、熱証タイプの薬膳カレーを作り、最後に、半分ずつに分けて食べました。

塾生弟くんは好き嫌いがあるとのことでしたが、兄弟二人とも完食でした!

あとでお母さんに伺ったらご自身は冷え性とのこと。

是非、家庭でも試して下さいと伝えました。

針葉樹と広葉樹の違いについて

前回に引き続き薪割りにチャレンジする2人には、今回は素材である「樹木」に着目してもらいました。

同じ大きさの薪を持った時の感触、割る時の難易度について様々な検証を行い、その後針葉樹と広葉樹の薪割りを行い、その違いを実感しました。

更に、気候変動以外に人為的な問題により、何故、クマが里に降りてきてしまっているのかについても考えました。

マンダラチャート

まず、趣味と仕事の違いについて考えました。

趣味であれば、好きなことですので、時間を忘れて夢中にさせて没頭させてくれますし、苦労も苦労とは思いません。

更に、どこまでも深掘りすることができます。

自分に相応しい仕事とは①好きなことが一番に上がってくると思います。

次に、②得意なことでなければそれを仕事とした場合でも自分に要請がこないでしょう。

そして、その仕事の③ニーズがあることも必要です。

その仕事が④世の中に役立つことだとしたら、生きがいに繋がるでしょう!

つまり、①→②→③→④の順番に絞り込んでいくことが重要です。

成績が主となってしまうと、③→②で決めてしまうこともあるでしょう。

自分の「好き」(①)と「得意」(②)を見つけてもらうために、各々10の設問に答え、「自分探し」をしてもらいました。

これから新たな世界に遭遇することでしょう。それにより、新たな「好き」と新たな「得意」に出会うことでしょう。

この一連の繰り返しを学校を卒業するまで行い、自分に相応しい仕事を見つけていくのがベストと言えるでしょう。

鹿肉バーガーつくり

キャンプにジビエは似合います。スキレットに鹿肉のパテを入れ、ミートプレスで押さえてパテを広げます。肉が焼けたら好きな食材をパンに挟みます。

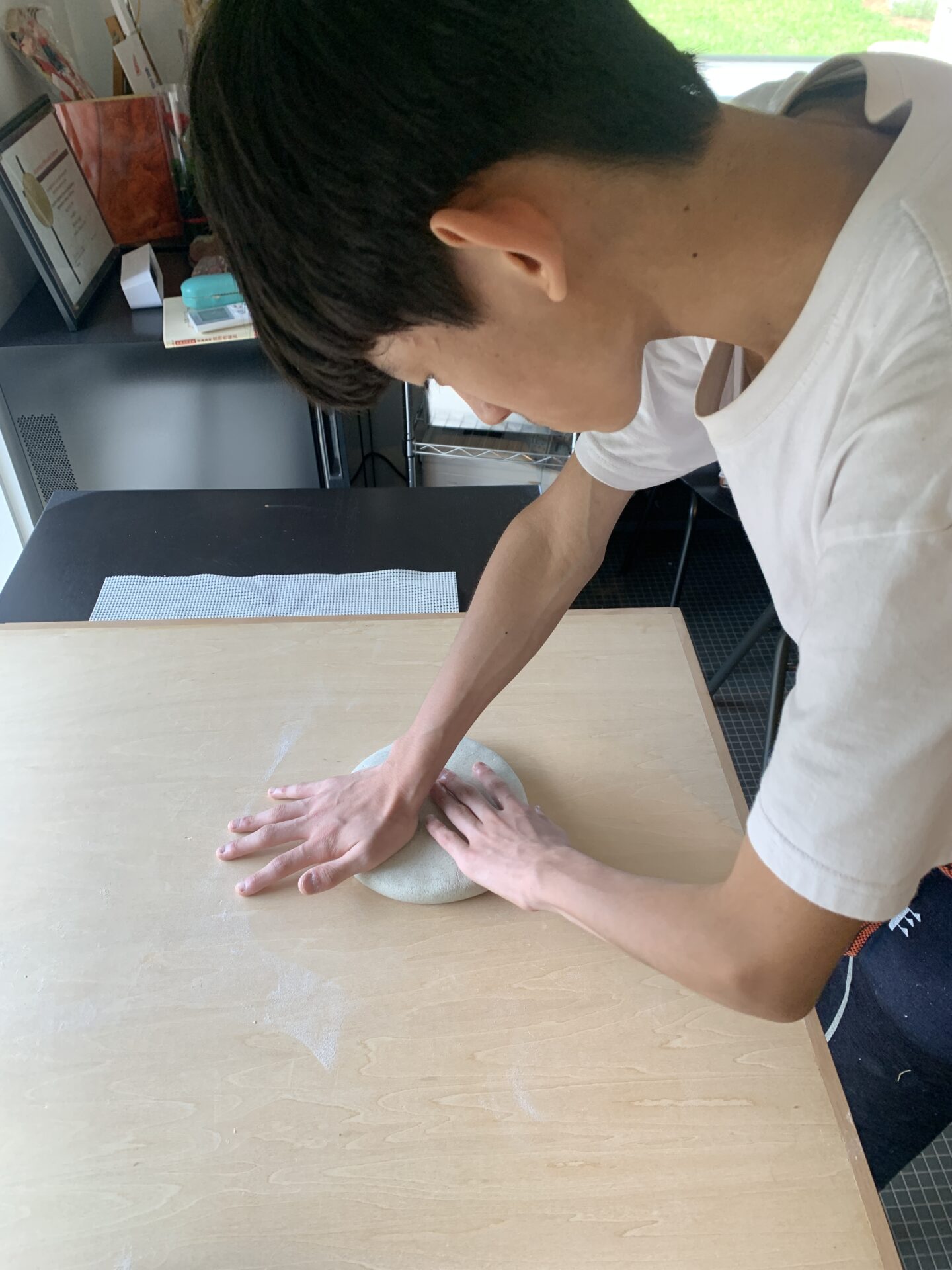

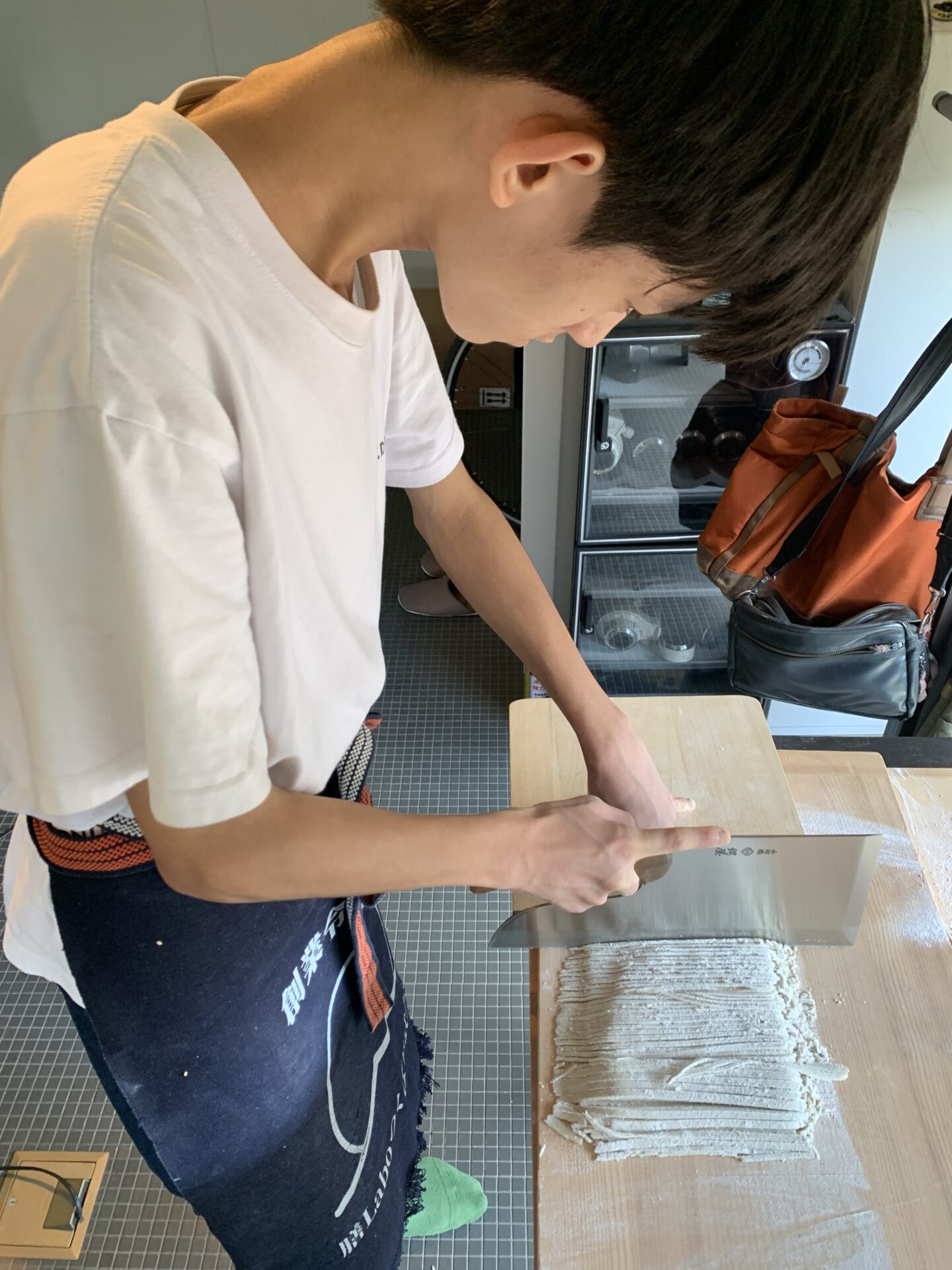

蕎麦打ち~鴨南蛮蕎麦つくり

蕎麦打ちの一連の流れは

①そばの計量と蕎麦粉と小麦粉を篩にかける

②水回し

③こね

④のし

⑤たたみ

⑥切り

⑦茹で

打ち立ての蕎麦を鴨南蛮そばにして食べました。

1. スキレットに鴨脂を入れて熱する

2. 長ネギ投入し、両面を焼く

3. 続けてコガモの胸肉を投入し、焼く

4. 茹でた蕎麦と蕎麦つゆを入れて絡めて出来上がり(デグラッセ:肉汁が旨み成分となり、蕎麦汁にコクを出す。)

塾生兄くんは蕎麦好きとのこと、各工程に興味津々の様子でした。

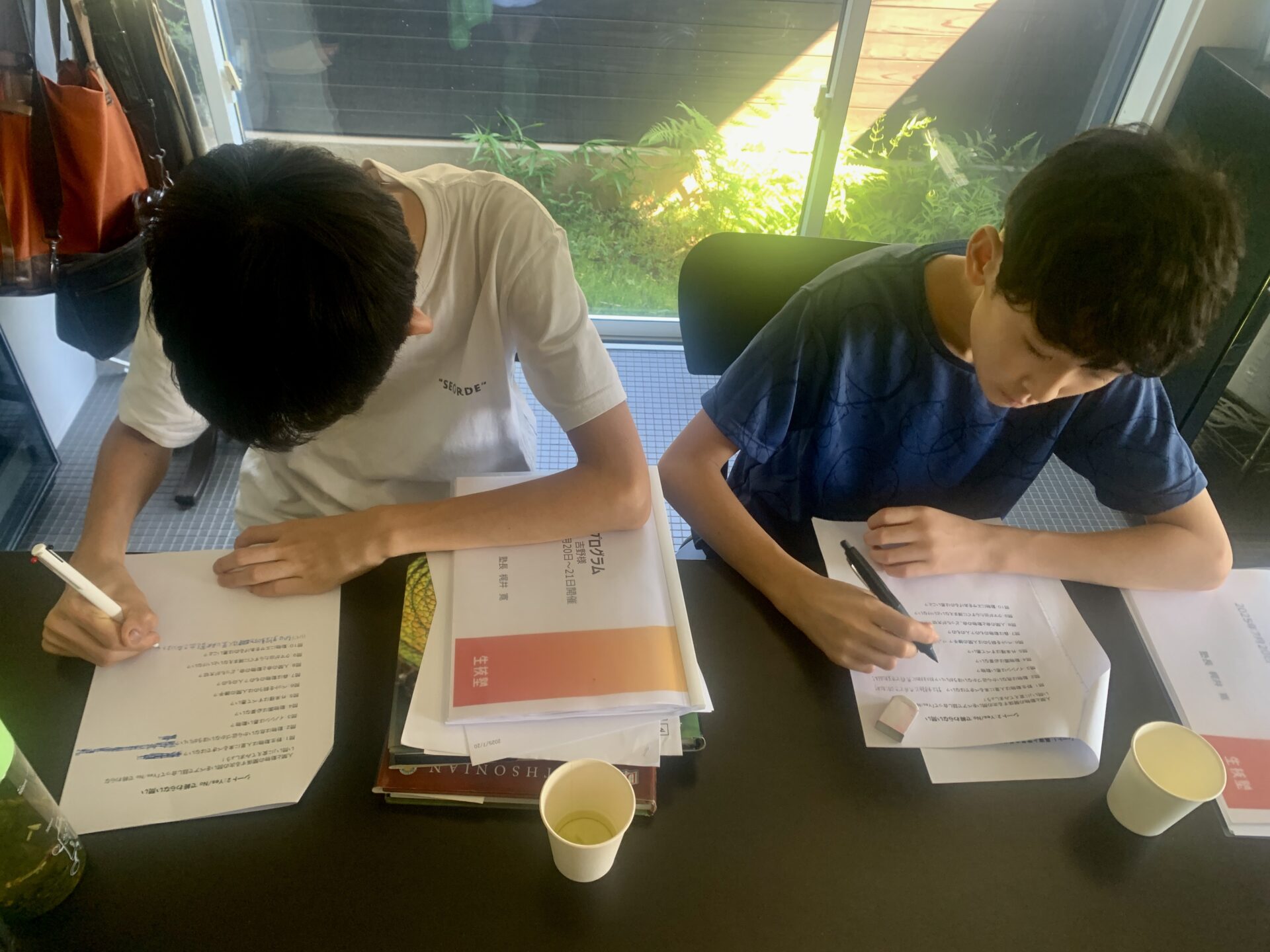

クリティカルシンキング・プログラム

本プログラムでは答えのない問いに取り組む力(=クリティカルシンキング)を身につけます。

一般に、Yes/Noで答える二択の設問の場合、「問題の本質」まで深まることはありません。

それに対して、答えのない問いに対しては答えを「探す」のではなく、答えを「作る」ことになり、課題に深く入り込むことができるのです。

まず、事実を知ることが出発点となるため、配布した15の文章を読んで、これは「事実」なのかそれとも「意見」なのか分類します。

次に問いの質問を高めるために、Yes/Noで終わる問いを問題の趣旨を考え、Yes/Noで終わらない問いに作り変えます。

今回のテーマは「野生動物と人間の共存」としました。

現在、鹿・イノシシ・アライグマ・ハクビシン・カラス等、獣害が問題となっています。そこで、兄弟で1種類獣害駆除の対象の動物を選び、

- ・その動物とどこで暮らしているのか?

- ・何を食べる?

- ・危険はある?

- ・人間に出会ったとき、どう感じる?

- ・「人間にこうしてほしい」と思うとしたら?

というように、動物の眼で世界を見て、うまく共存できる回答を見つけていきました。

考えることに正解はありませんが、回答を出した後も、「問い続けること」の大切さを彼ら自身学んだようでした。

人と動物の関係も、一つの視点だけでは見えないこともあります。

その点から彼らの立場になって想像してみることも重要と考えます。

正解がない時代に必要なのは“考え抜く力”です。

今や、「知識」は検索で簡単に手に入ることができますが、「思考力」は時間をかけ、積み重ねることでしか身につかないものです。

だからこそ、早い段階から着手することが重要です。

また、いかなる場合も五感を総動員してことをあたることが「生抜力®︎」を高めることにも繋がると考えます。

今後、彼らの成長が楽しみです!