1泊2日の「生抜塾」(室内&野外プログラム)に小学生と中学生の兄弟が参加!

「生抜塾」屋内&屋外プログラムで学ぶこと

- ・未体験の野外活動を通じて、自信や自己肯定感を育む。

- ・新たな「自分の伸びしろ」に気づき、未経験なことに挑戦し少しでも興味を持つことで、今後の自己成長へとつなげ る。

- ・「川渡りシミュレーション(リスク管理プログラム)」を通じて、身の回りのリスクに気づく力や、状況に応じた柔軟な意思決定力を養う。

- ・マンダラチャートを使って現段階の目標を設定し、今後の見直しや改訂を通じて、自己実現に向かって早期から取り組む。

プログラム概要

・屋外プログラム

- 草刈り・薪割り・火おこし

- テント設営&撤去作業

- 竹細工・空き缶ランタン

- 庖丁砥ぎ・うどん作り

- 野営

・屋内プログラム

- 川渡りシミュレーション(リスク管理)

- マンダラチャート作成

草刈り機&薪割り体験

一般的なキャンプサイトは整地されており、そこにテント設営し、購入した薪を使って火をおこし焚火をするのだが、生抜塾キャンプでは、自ら草刈り機で雑草を刈って整地しテントを設営、自ら木を斧で割って薪を作り、火をおこす。

初めての体験に参加者は興味津々で、草刈りも薪割りも時間を忘れて集中して取り組み、十分すぎるほどの必要以上の量を楽しみながら、しかも安全に、積極的に取り組んでくれました。

テントの設置と氷点下での野営

ドームテントの設営は以下の6ステップです。

- グランドシートを敷く

- テント本体を広げる

- フレーム(ポール)を通す

- ポールの端をテントの角に固定

- テントの形を整えてペグダウン

- フライシート(雨よけ)をかける

自分で設置する初めてのテント設営。グランドシートを敷いてその上にテントを広げるとテントがよごれないことを伝える。 出入口の向きを確認して、全体の位置を調整。2本のポールがクロスして立ち上げ、ペグを斜め45度で地面に打ち、テントの四隅を固定。この要領で対応すれば、今後、自分一人でテントの設営に問題ないとレクチャー。

初体験のテント設営もまずまずの出来で、満足した様子だった。

「今夜はテントで寝ますか?」と聞けば、二人とも、元気な声で「寝たい」と・・・。まさかの反応に、驚く。

午前中は雪が降り午後からは晴れたものの、夜は氷点下確実の気温である。野営には抵抗を示すだろう、という主催者側の予測は裏切られることになった。

塾生が野営するのに、塾長の俺がぬくぬくと屋内で寝るわけわけにはいかぬではないか!

寒さへの不安がよぎったものの、二人の意思は固かった。

そこで急遽ペットボトルで湯たんぽを作り、ありったけのホカロンを手渡した。キャンプゲスト用の寝袋はスリーシーズン用であり、極寒時への特別対応が必要だったからだ。

月明かりの中に2人の塾生と塾長の私の3つのテントが並び、これを見た人は、もうすぐ春も目の前なのに、わざわざ雪の日のキャンプなんてまさに「耐寒訓練」、酔狂っぷりに驚いていただろう。

夜中の1時過ぎの気温は2度。朝方にかけて氷点下まで下がるのは確実だ。これでは風邪を引いてしまうとだろうと、氷点下でも使用できるモンベルのダウンハガーを取り出し、兄弟2人に声をかけた。

「寒くない?」

テントの中から、寒さに抗ってゴソゴソと体をさすっている音とともに、遠慮気味に声が返ってきた。

「少し」と。

(いやいや、少し、って?!)

早速、極寒対応の寝袋で寝てもらった。

翌朝聞くと、「寝袋を変えたらよく寝れた」、とのことだった。

それはよかった!

しかし極寒対応の寝袋は2つしか用意がなかったため、塾長のわたしだけは依然として薄っぺらい寝袋で寒さを防ぐことができず寝付けずにいたのであった。

北極と南極の海で海パン一丁で泳いだ俺でさえ(詳細は拙著『生抜力』をご参照ください)これほど長い夜を過ごしたことはなかった。

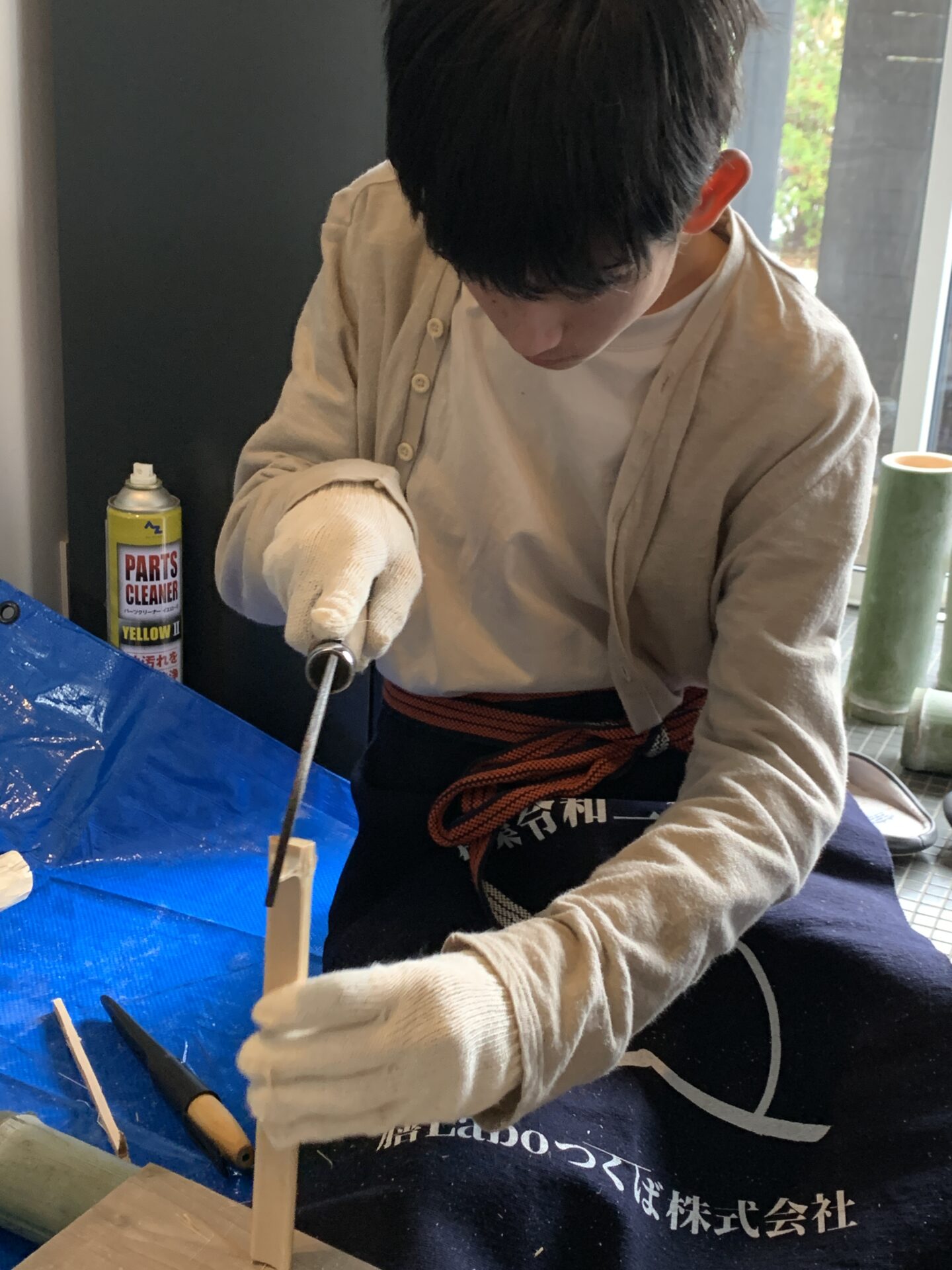

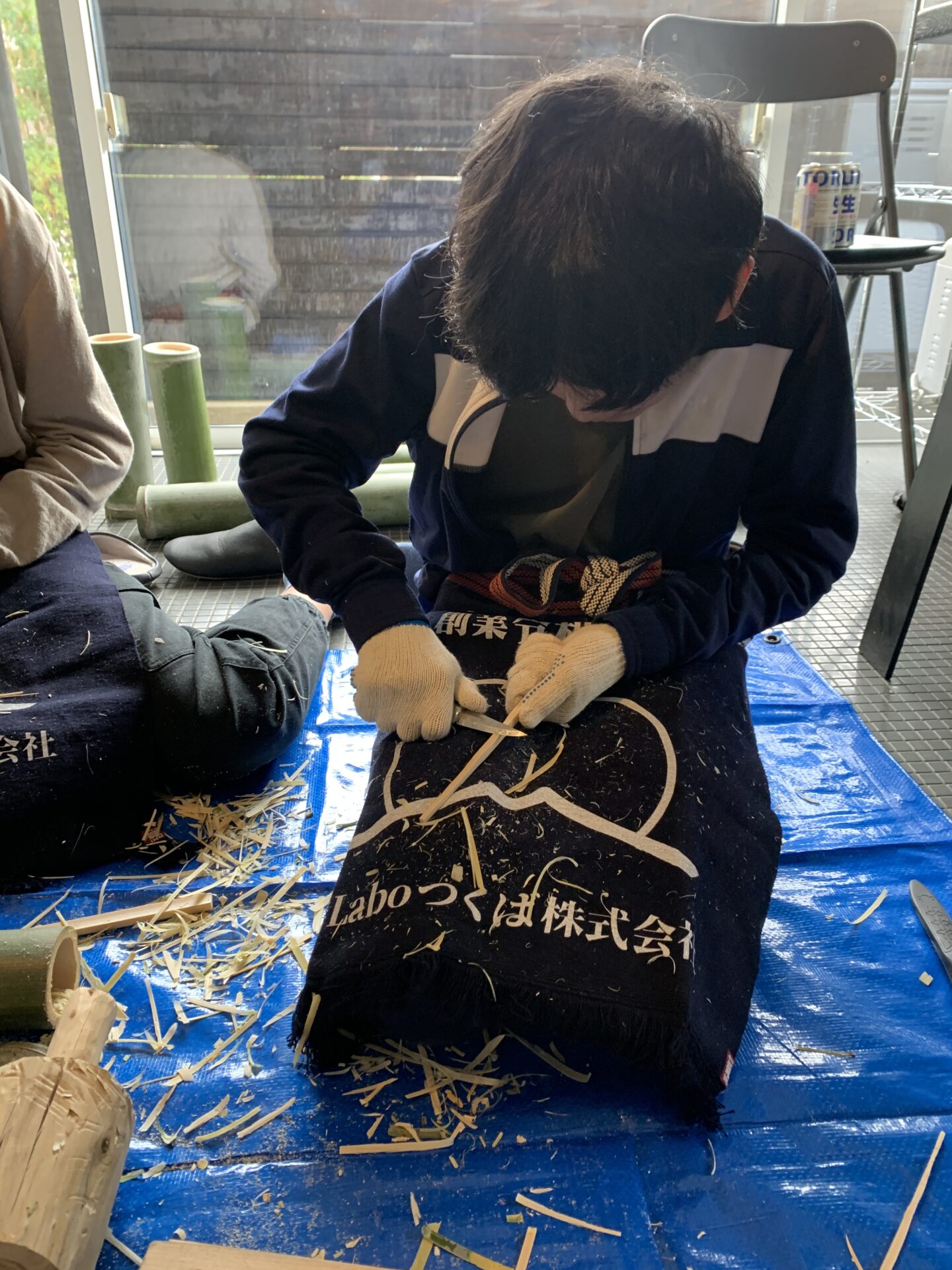

竹細工づくり

近くの竹林から青竹を切り出し、竹箸、竹串、食器、炊飯用の竹筒を制作。

竹箸は、親指と人差し指を直角に曲げた時の長さの1.5倍がちょうど良いと言われており、そうした豆知識も伝えながら、マイサイズの道具を作りました。岩手で釣って冷凍保存しておいた天然の岩魚を、自作の竹串に刺して焚き火でじっくり1時間。遠火で丁寧に焼いた岩魚を味わい、

また、竹に含まれる糖やアミノ酸が溶け出して旨味が増した竹筒で炊いたご飯に二人とも大満足の様子でした。包丁研ぎ

兄弟そろって初めての包丁研ぎ。研ぐ角度が安定するよう、持ち方から丁寧に指導しました。

「シュッシュッ」と響く音は、心地よい1/fゆらぎ。プロの料理人のように、押し切りすると細胞が潰れてしまい、食感や見た目が損なわれる話も交えながら、じっくりと30分ほど砥ぎあげ、刃物への理解も深まったのではないでしょうか。空き缶ランタン&飯盒づくり

空き缶は災害時にも活躍する道具になります。今回は、身近な空き缶でランタンと飯盒を手作りしました。

普段から身近なものへの関心を持ち、「いざという時」の創意工夫につなげてほしいという願いを込めて。うどん作り体験

小麦粉に水を加えてこねるだけでも気持ちの良い感触。さらに、コシを出すために協力して足踏みしました。

足裏を刺激する感覚や、ひんやりとした生地の感触も楽しく、自分たちで作ったうどんはやはり格別の味わいだったとのでしょうか?二人とも完食でした。川渡りシミュレーション(リスク管理プログラム)

塾生が探検隊の1隊員という設定で、隊全体で川を渡るかどうかを決めるとき、どんなことを考えればいいかな?と問いかけをし、6つの探検隊ルールを伝えます。

- ①川の状況チェック

- ②渡る方法は?

- ③天気の確認

- ④自分と仲間の体力・準備

- ⑤他の道は無い?

- ⑥緊急事態になったら?

川を想像して貰い、ルールから更に、細かい質問をヒントに川に潜むリスクを思い浮かべて貰います。

そして、全部OKなら…渡れる?

でも、1つでも危ないなら?

状況によって答えは一つじゃないよね!実際、川をまじまじと眺めた経験がないので、答えに窮する場面もありました。

でも、今後、川を見た時、色々な点を観察する力が生まれてくるように感じています。マンダラチャート

実際の書き方を伝え、早速開始。

- 真ん中にテーマを書く

- 周りの8マスにアイデアを書く

- それをもう一つの紙の各々の箇所に書き写す

実際の書き方を伝え、早速開始。

①真ん中にテーマを書く

真ん中のマスに、自分が考えたいことを書こう!

『将来の夢』

『できるようになりたいこと』

『楽しいことを増やすには』とか。②周りの8マスにアイデアを書く

真ん中のテーマに関係することを、周りのマスに書いていこう。

③それをもう一つの紙の各々の箇所に書き写す

周りにはそれを達成するためのアイデアを書いていこう。

お兄ちゃんの将来の理想像はお父さんのようになることとのこと。

(なんと素晴らしい親子関係だろう、とひそかに感嘆の声が出てしまったことを正直に報告します)

その周囲のマスには、人との関わり・計画性・教えること・思いやり・思考力・集中力・勉強が並ぶ。弟くんは地理学が好きなので地理学の研究者になるのが夢だそうだ。

そして、周囲のマスには計画性・地理学を学ぶ・興味を持つ・体力をつける・コンピューターを使いこなす。・分析力・話す力・旅行をするの8項目。

事前にご両親から、「自立心を養って貰いたい」とのコメントがあったので、家に帰ったら、予算と日程が決まったら、是非とも自分で旅行計画を立てるように勧めた。将来、想定外のことが起こったり、時間が差し迫って計画通りにいかないことを多く経験するでしょう。

その時々の判断が重要となるし、集団での活動となれば、参加者全員が納得あるいは合意できる提案が必要となり、これこそ、答えのない問題に取り組むことになります。まとめ

今回の体験を通して、お子さんたちが「自分の手でできることの喜び」や「自然と向き合うことの大切さ」にしっかりと向き合ってくれた姿が印象的でした。

今後の彼らの成長がとても楽しみです!