今回のイベントは、

国境なき医師団の一員としてアフガニスタンへの派遣を1週間後に控えた女性医師を囲むトーク会と

クラフトビールを楽しむ会のダブル企画での開催でした。

あくなき挑戦を続ける女性医師を囲んで・・

生き物には、リスクを避けて命を守るため「現状維持バイアス」が備わっており、安全・安心を好む傾向があります。

私たち人間も例外ではなく、気がつけば「親の期待」「先生の評価」「上司の視線」に応えながら生きており、「これは本当に自分の人生か?」と、ふと立ち止まる瞬間が訪れることもあるでしょう。

組織(会社や学校)もまた、「チャレンジ精神!」を掲げながらも、評価制度が結果重視である以上、現実的には「達成できそうな目標」を選び、無難な成長にとどまってしまうケースも少なくありません。

そんな中、今回は常に挑戦し続ける女性医師のAさんが国境なき医師団アフガニスタン派遣前に、わが膳ラボつくば茎崎BASEでソロキャンプをしたい、とお申し込みをいただきました。

Aさんは国境なき医師団の一員として昨年はイエメンで医療活動の経験がすでにおありです。

今回は2度目の派遣となるということで、膳ラボつくばの会員さんにぜひその姿勢に触れてもらいたいと、イベントの企画を提案したところ、快くお受けいただき、開催となったのでした。

Aさんは宇宙飛行士を目指してチャレンジするも、高倍率の壁に阻まれ、その後は南極観測隊へ応募。

麻酔科医としての専門性が活かせないと判断すると、救命救急の現場へ。

その後は医療設備の違いに着目して「国境なき医師団」へ参加されたという経緯をお持ちです。

まさに“挑戦し続けることが生き方(生抜力)そのもの”というお手本のような方です。

「一体、次はどこへ行くのか?」と聞くと、笑って「未知です」とのこと。

なるほど、“未知”に向かって進む人の背中は、やはり眩しい。

クラフトビールの試飲と焚き火ごはん

かつては「地ビール」と呼ばれていたクラフトビール。

輸入原料に頼っている現実もあり、「地酒」との違和感からか、今では「クラフトビール」という名称が定着しました。

大手メーカーがほぼ一種類(ピルスナー)に特化しているのに対し、クラフトビールは個性が命。

今回は、クラフトビール大会で金賞を受賞した講師をお迎えし、多様性あふれる味と香りを堪能する時間となりました。

数種類のクラフトビールの試飲会です。

いくつものハーブやスパイス、果実など様々な素材が織りなす味わいに、

参加者は五感を研ぎ澄ませ、テイスティングを行います。

ソムリエコンクールのブラインドテイスティングさながら、

- 「シナモン!」

- 「コリアンダー!」

- 「ジンジャー!」

- 「クローブ!」

- 「なんか、ベリーのような・・」

- 「オレンジピール!」

などと、大盛り上がりです。

そこに

焚き火で焼いた猪のリブ、鶏の脂が滴って薪にしみ込んだ香ばしい網焼き、天然岩魚、そして春の恵み──ヨモギ・ハリギリ・ウドの天ぷら。

香り高い青竹のご飯、そして採れたての野蒜(ノビル)も加わり、五感をフルに刺激される食卓に。

ブラインドテイスティングと気取っていたはずでしたが、クラフトビールとジビエと野草のマリアージュにすっかり酔いしれた(酔っぱらった)試飲会でした。

夕食はキジ肉のしゃぶしゃぶ

夕食は、地元・つくばで塾長が仕留めた雉のしゃぶしゃぶ。

2時間かけて取ったガラ出汁に雉肉をくぐらせると、その相性の良さにうなるほど。

脂の少ない雉肉は、繊細な出汁と組み合わせることで真価を発揮します。

日帰り組はここでお開きとなりました。

朝食は鴨南蛮と蕎麦打ち体験

翌朝の食事は、塾長が仕留めたつくばのコガモを使った鴨南蛮蕎麦。

蕎麦は中国南西部が原産とされますが、細く切って麺状にして食べる技術は日本独自の文化です。

今回は、これからアフガニスタンへ赴く挑戦者に、その日本文化「蕎麦打ち」を体験していただきました。

使用したコガモは、厳密には留鳥ではないため「地元産」と言えるか微妙なところ。

ただ、味には何の疑いもありません。

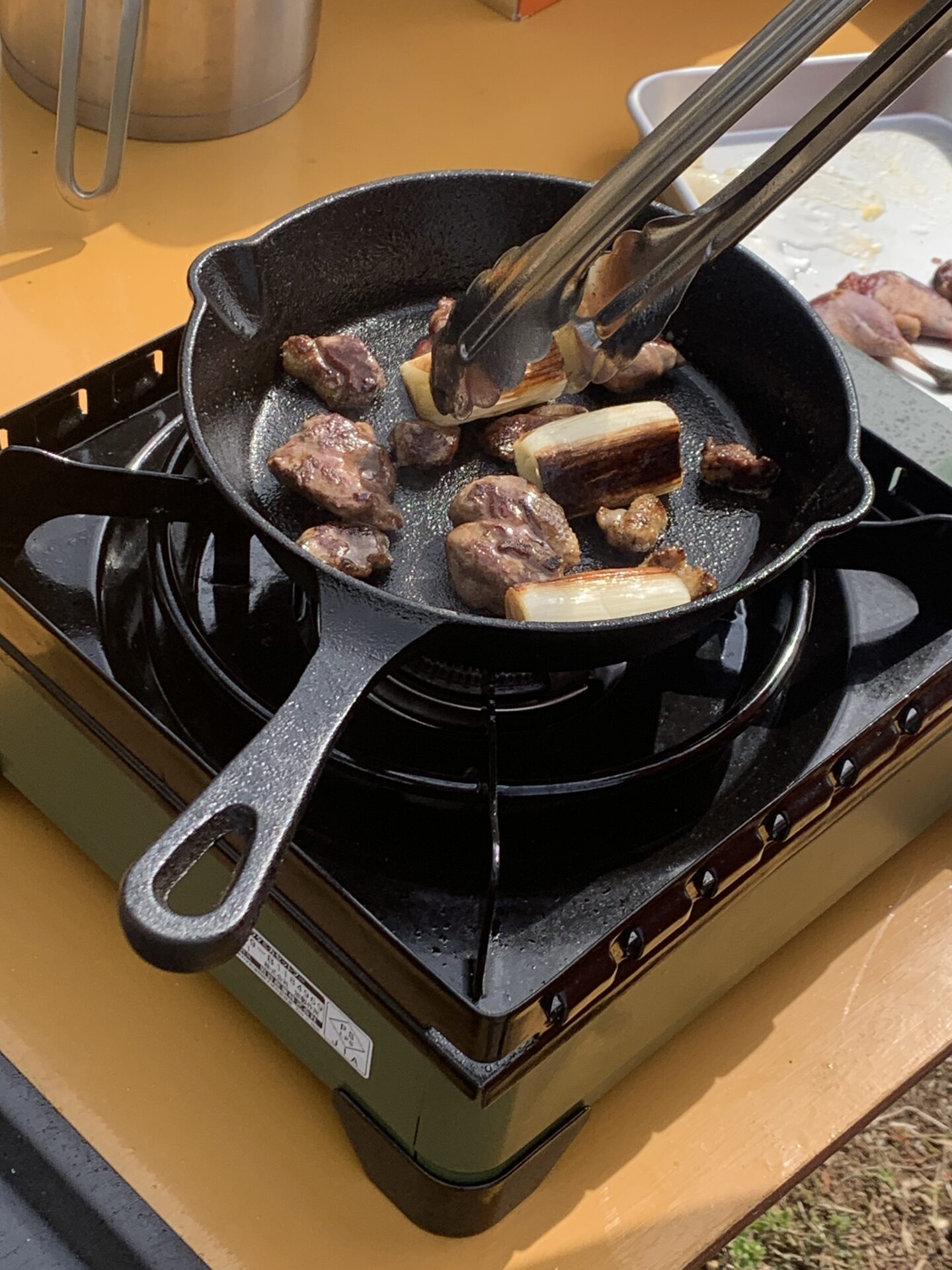

鴨脂をスキレットに引いてネギと共に炒め、そこに自家製麺つゆと蕎麦を投入。

フランス料理のデグラッセ技法──焦げ付きに液体を加え旨味を引き出す技法──が活きています。

日本の蕎麦とフランスの技術が、つくばの野鳥で出会った朝。

国境なんて、鍋の中には存在しないのかもしれません。

終わりに

今回の出会いが、皆さんにとって少しでも新しい挑戦への一歩になりますように。

そして、また次の焚き火の場でお会いできますように。

🔥 挑戦すること、それ自体がごちそう。

それを実感できた二日間でした。